蔵の町並みキャンパスとは

須坂は明治から昭和初期にかけて製糸業により栄えた町で、いち早く洋式の器械製糸技術を導入し、明治7年には最初の製糸工場が設立され、大正初期には工女数が6,500人にも達した賑わいのある町でした。

そして、この繁栄の象徴として当時建てられた豪壮な土蔵造りの町家が、市の中心市街地に多く見られます。

これらの歴史を背景とした建てられた蔵造りを始めとする建築物のほか、市内には、養蚕・製糸関係の資料、博物館や美術館の所蔵品、伝統的な食文化である味噌、そば、酒、そして最近では伝統野菜の栽培の拡大など多くの研究材料があります。

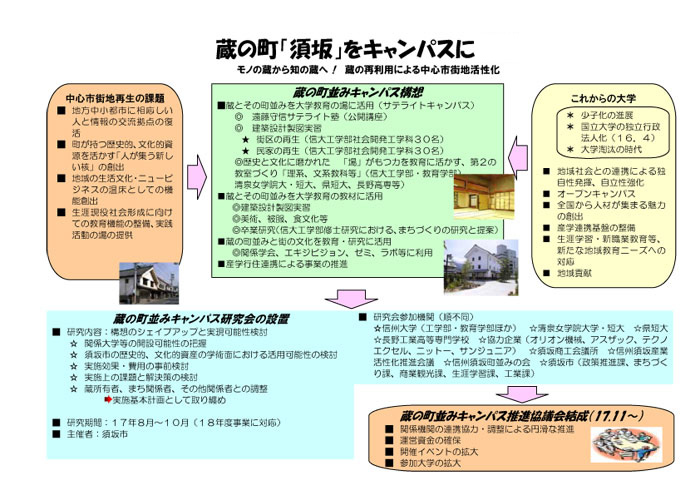

この歴史と文化の集積である蔵造りの建物を活用し、学生等が研究交流する中で、21世紀を担う知の創出と、新たな情報の発信地として賑わいあるまちづくりを進めるため、“蔵の町「須坂」をキャンパスに(案)”をメインテーマに、市民の皆さん、市内の企業、まちづくり団体と行政が連携し「蔵の町並みキャンパス推進協議会」を設立し、大学、短大、高等専門学校の授業や研究活動を支援しています。

蔵の町並みキャンパスの成り立ち

蔵の町並みキャンパスとは

概要

| 目的 | 蔵の町並みキャンパス構想の開催実現に向けた準備及び運営 |

|---|---|

| メンバー |

信州大学(工学部・教育学部) |

| 概要 |

「蔵の町並みキャンパス構想」 蔵とその町並みを教材に活用 蔵を教育施設に活用 蔵の町並み、文化を教育に活用 (注意)メインキャンパスとして旧上高井郡役所を活用

|

各年度の概要

この記事に関するお問い合わせ先

- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年02月26日