須坂市須坂伝統的建造物群保存地区

須坂市須坂伝統的建造物群保存地区は令和6(2024)年8月15日に正式に重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

伝建地区は須坂で営まれてきた人々の生活の歴史や文化を継承する大切な文化遺産です。この文化遺産を将来に引き継ぎ保存・活用していくことで、良好な住環境の整備や地域の賑わいにつなげていきます。引き続き皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

地区内の建築物等は個人が生活し所有管理している場です。散策にいらっしゃる際には、住民の方や近隣への配慮にご協力をお願いいたします。

伝統的建造物群保存地区とは

「伝統的建造物群保存地区(以下、伝建地区)」とは、伝統的建造物(民家や土蔵などの建築物・ぼたもち石積みなどの工作物)の集まりと周辺環境を歴史的、景観的なまとまりとして、市が将来にわたり保存すると定める地区のことで、歴史的な建造物などが連続する町並みの維持・継承を行います。

伝建地区の中でも国にとって価値が高いとされる地区を「重要伝統的建造物群保存地区(以下、重伝建地区)」として国が選定します。

伝統的建造物群保存地区は文化財保護法で掲げられる文化財の1つです。歴史的な集落・町並みを残したいという住民の意欲と自治体の取り組みを支援するため昭和50年の文化財保護法改正により創設されました。

須坂地区の概要

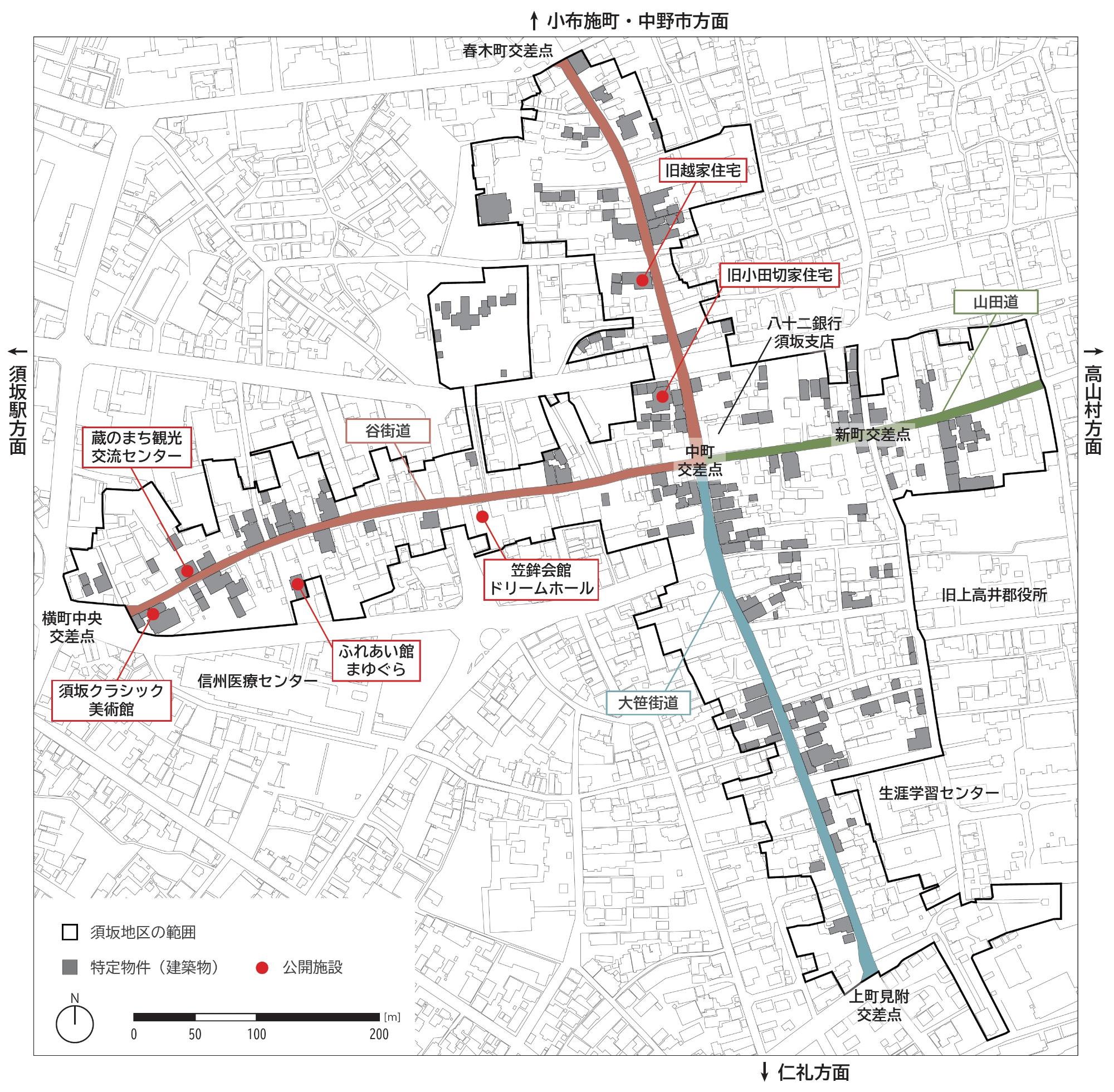

須坂地区は「中町の辻」(現在の中町交差点)を中心に、西から北へ抜ける谷街道、南へ抜ける大笹街道、東へ抜ける山田道が十字に交わっています。これらの街道に沿って町が形成されており、江戸期以前から交通の要衝として成立していたと考えられます。近世には須坂の町に須坂藩堀氏の陣屋が置かれ、寺社の配置や町割りの形成が進むなど、政治的な陣屋町の性格を持ちました。

緩やかな傾斜が続く扇状地に位置する須坂地区には、「裏川用水」と呼ばれる水路が流れています。この水路は人々の生活や精米、搾油などの水車商いを支えており、近代以降に水車を動力とした器械製糸が始まりました。また、全国に先駆けて製糸結社「東行社」を設立し、生糸の共同出荷体制を整えるなど、製糸業の先進地として成長し、「製糸町須坂」としての商業地化が進みました。

明治後期から大正期には製糸業の隆盛とともに人口が急増し、町場の拡大やインフラの整備が進みました。製糸業の発展が須坂地区の基盤をつくり、当時の町並みが現在まで継承されています。

| 名称 | 須坂市須坂伝統的建造物群保存地区 |

|---|---|

| 種別 | 製糸町・商家町 |

| 所在地 | 須坂市大字須坂字八木沢、字芝宮、字春木町、字中町、字新町、 字常盤町、字山崎、字上町、字横町、字宗石、字青木の各一部 |

| 面積 | 約18.3ヘクタール |

| 選定年月日 | 令和6年(2024)8月15日 |

| 選定基準 | (一) 伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの |

【参考】重要伝統的建造物群保存地区選定基準

伝統的建造物群保存地区を形成している区域のうち次の各号の一つに該当するもの

(一)伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの

(二)伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの

(三)伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの

重伝建地区選定の背景

須坂地区には、江戸末期から昭和初期にかけて建築された建築物や工作物などが数多く現存しています。製糸業の発展とともに、街道沿いには豪壮な土蔵造の店舗や主屋が、街道に面さない街区などには人口の増加や町場の拡大に伴い長屋などが高密に建てられました。また、繭蔵として活用された土蔵や製糸業に関連する付属屋に加え、脇門やぼたもち石積みなどの工作物も数多く分布しており、須坂地区の伝統的な町並みの重要な構成要素となっています。各建造物の特徴は様々で、ひとつの様式に限定されない多様性に溢れた建造物群が須坂地区の特徴といえます。

須坂地区の伝統的な町並みは、土蔵造をはじめとした豪壮な建造物群を中心に、近代以降の製糸業の隆盛をよく伝えています。伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀であることが評価され、令和6年(2024年)8月15日に重伝建地区に選定されました。全国の重伝建地区は、各地区の特徴から様々な種別が付けられますが、「製糸町」として選定されたのは須坂地区が全国初となります。

範囲図

須坂地区にお越しの方へ

パンフレット

地区内公開施設に、地区の歴史や建造物の特徴についてのパンフレットを置いております。ぜひご利用ください。

公開施設について

歴史的建造物を活用した観光案内所や、須坂の歴史について展示した博物館もあります。観光交流センターでは地区のみどころなどをご案内しています。休憩所としてもご利用いただけますのでお気軽にご利用ください。

一般社団法人信州須坂観光協会 蔵のまち観光交流センターくらっと

公式SNSについて

重伝建について、須坂地区についてなどより詳しく書いていますので、興味を持ってくださった方はぜひご覧ください。

更新日:2026年01月29日