須坂市立博物館 須坂市立博物館の活動

最近の企画展・特別展

| 開催年 | 展示内容 |

|---|---|

| 2021(令和3)年度 | 「土器に込められた祈り ~微隆起線文土器から墨書土器まで~」 「臥竜公園の軌跡」 「鉄道ノスタルジー ~時代と共に進む電車~」 |

| 2020(令和2)年度 | 展覧会開催なし |

| 2019(令和元)年度 | 「能面多種多様~豊かな面(おもて)の表情を見る~」 |

| 2018(平成30)年度 | 「幕末・明治期の須坂」 |

| 2017(平成29)年度 | 「博物館的 美術・デザインの楽しみ」 「古代須坂びとのくらし~須坂園芸高等学校発掘速報展~」 「須坂藩堀家14代」 |

| 2016(平成28)年度 | 「上杉景勝書状」展示 「印籠・根付~ニッポンが世界に誇るものづくりのルーツ~」 「北村方義~堀直虎の側近として活躍した偉大な須坂藩士の足跡~」 「花は盛りに~直虎 桜図譜『叒譜』と須坂藩主ゆかりの雛道具」 |

| 2015(平成27)年度 | 「吉向焼展 ふるさとに息づく江戸期の雅陶~吉向行阿の置きみやげ~」 「猿の根付展」 「春を愛でる 雛と桜 ~須坂藩ゆかりの雛道具と桜図譜『叒譜』~」 |

| 2014(平成26)年度 | 「市民が築いた博物館-寄贈資料が語る須坂のあゆみ-」 「塩崎源一郎寄贈紙芝居原画の世界~子供たちに夢を与えた紙芝居~」 「能楽と面-悠久の能文化・伝統を後世へ-」 「須坂藩主新年の書き初め」展 「今よみがえる江戸の桜?譜と 須坂藩主ゆかりのお雛様、印籠・根付」 善光寺御開帳記念関連展示 |

| 2013(平成25)年度 | 「山下八右衛門家秘蔵資料-このまちと400年・薬種商が遺した須坂-」 「上杉景勝書状初公開」 「紙芝居作家塩崎源一郎氏寄贈絵画『東海道五十三次』」(南部地域公民館共同企画) 「信州須坂 春の銘品江戸の美・江戸の技-須坂藩のお雛さまと?譜、印籠・根付」 |

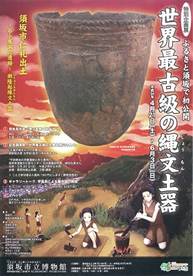

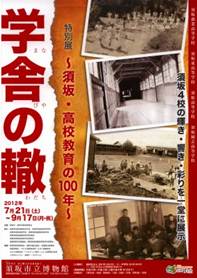

| 2012(平成24)年度 | 「世界最古級の縄文土器」 「学舎の轍」-須坂・高校教育の100年- |

| 2011(平成23)年度 | 「製糸の町と近代都市公園 ~開池80周年・築かれた竜ヶ池~」 小坂神社所蔵「銅製鰐口」特別公開展示 「古川清行刀匠作 直刀」 「クリスマス名作映画ポスター」 「高橋町庚申講関係資料」 |

| 2010(平成22)年度 | 「国民読書年・信州岩波講座によせて 露伴・茂吉・寅彦と小林勇」 ~ 作家・学者とある出版人の歩み ~ 「須坂藩主の新年の書き初め」 「匠の技術~菓子の木型~」 |

| 2009(平成21)年度 | 「徳利・油壺と吉向焼~用と美と釜」 「近代シルクロード起点のまち須坂」 「須坂の天地人 上杉景勝の懐刀 須田満親への手紙」 |

| 2008(平成20)年度 | 堀直虎没140年 「堀直虎の生涯と藩政改革」 「米づくりと農家のくらし」 |

| 2007(平成19)年度 | 「ちょっとひと昔のくらし」 「臥竜山の自然と文化」 |

| 2006(平成18)年度 | 「はかる~須坂製糸業を度量衡でみる~」 「亀田鵬斎の書の世界~北信濃の文人と亀田鵬斎~」 |

| 2005(平成17)年度 | 「緊急発掘調査 井上幸高遺跡出土資料」 「須坂の町並みにみる匠の技」 「激動の幕末を拓いた藩士達」 |

| 2004(平成16)年度 | 「須坂藩のとのさま」 須坂市制施行50周年記念 「須坂市誕生 あの日あの頃の記憶」 |

「世界最古級の縄文土器」(平成24年)

「学舎の轍」-須坂・高校教育の100年-(平成24年)

保管

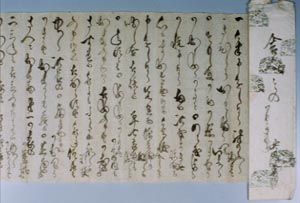

- 須坂市指定文化財「丸山家文書」

江戸後期を主体とした藩主・奥方から家老に宛てた文書

寛寿院書簡

- 原嘉道(枢密院議長・中央大学長)資料

- 越家文書(山丸組越寿三郎関係文書)

- 市内出土考古資料

普及

歴史文化講座

- 「高井地方の中世史」

平成19年~平成22年 井原 今朝男 先生

平成23年3月、講演内容をまとめた『高井地方の中世史』を発刊

「高井地方の近世史」 - 平成22年、平成23年 竹内 誠 先生

出前講座

- 「まゆから糸をとってみよう」

座繰り機を使い、鉄鍋で煮たまゆから糸を繰り出す作業を体験する。

講師:博物館ボランティア会会員

- 「須坂 いま・昔」

大正期の須坂の映像VTRを解説をまじえて上映する

「山丸組大運動会」 大正12(1923)年

「米国視察団の須坂視察」 大正9(1920)年

「須坂案内・須坂小唄」 大正12(1923)年 野口雨情作詩、中山晋平作曲

(注意)その他、地域の歴史、文化に関することなど、ご要望に応じて講座を開設します。

イベント

- 八丁鎧塚まつり【当面休止】

10月開催

東日本最古・最大級の積石塚である八丁鎧塚古墳を地域の核として結束し、市内外の多くの方に重要性を知っていただくイベントです。

古墳ガイド、ステージイベント、ワークショップ、地域の特産販売 等

- 臥竜山たんけん

年8~10回、土曜日開催

臥竜公園の自然や歴史、文化財、民俗などに焦点をあてた季節ごとの講座。

昆虫採集、セミの羽化の観察、ウォークラリーなど、小学生から大人の方まで楽しみながら学べる講座です。

月1回、年8~10回開催 - きのこ展

きのこの会・須高食品衛生協会と共催

近隣の山から250種類を越える豊富な実物を採取し、展示自然に対する理解を深め、きのこの正しい知識を広めます。

きのこ鑑別、パネルによるきのこの特徴や食・毒の説明、講演会

10月初旬の3日間開催

その他

- 博物館ボランティア会(博物館活動のサポート)

博物館内の案内、館内・外の環境整備活動、講座の講師・受付、さくら祭り・八丁鎧塚まつりでの博物館グッズの販売、年1~2回の視察研修会、学習会など。

毎年須坂の歴史や自然にちなんだカレンダーを製作、販売

博物館ボランティア会発行のカレンダー - 機能分散型総合博物館分館 ふれあい館まゆぐら(2021年7月リニューアルオープン)

須坂は、明治から昭和初期にかけて、養蚕と製糸業で栄えたシルクのまちでした。

「ふれあい館まゆぐら」は、明治期に立てられた3階建ての繭蔵(まゆぐら)を移転・改修したもので、国の登録有形文化財です。

2階には須坂の養蚕・製糸業を支えた器械・道具や資料を展示。

シルクで世界に躍進した須坂製糸を物語る資料館となっています。

| 開館時間 |

|

|---|---|

| 休館日 | 12月29日~1月3日 |

| 住所 | 〒382-0911 長野県須坂市大字須坂387-2(東横町) |

| 電話番号 | 026-248-6225 |

この記事に関するお問い合わせ先

- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年04月08日