家族の過ごし方を提案します

児童青少年の健全育成の中で、家庭は、ふれ合いと安らぎの場であるとともに、青少年の人格を形成する上で大きな役割を担う大切な場です。また、人との関係のあり方や社会のルールを学ぶ場でもあります。

須坂市では、家族の過ごし方をいくつか提案しています。

こんな過ごし方はいかがですか

テレビやゲームを消して、家族で語り合う時間をつくりましょう

- 家族みんなが集まって、今日あったことなどを楽しく語り合いましょう。

- 子どもの話を最後までじっくり聞ける心のゆとりをもちましょう。

家族一緒に食事をする時間をもちましょう

家族一緒の食事は、生活習慣の形成と心の安定につながります。忙しいお父さんもお母さんも、休日には家族そろって、ゆっくりと会話をしながら食事を楽しみましょう。

家族みんなで協力して、お互いを支え合いましょう

掃除や食事の準備など、みんなで分担すれば、家族が助け合って生活することの大切さが実感できます。

地域の行事や奉仕活動などに、家族みんなで参加して地域の人々と交流しましょう

- 近所の大人や異年齢の子どもたちとふれ合うことは、子どもの社会性を育てることにつながります。また、地域の方とのつながりは、親にとっても大切です。

- SNSやメールだけではなく、直接会って話す機会を大切にしましょう。

スポーツやレクリエーションなど、家族で一緒に楽しみましょう

家族で遊んだり、運動したり、家族で過ごす楽しい時間をつくりましょう。一緒に楽しむ中で、お互いの絆が強まります。

家族で一緒に本を読みましょう。

読書は、子どもの情操教育にも最適です。読書後に家族で感想を述べ合う時間をもってみてはどうでしょうか。

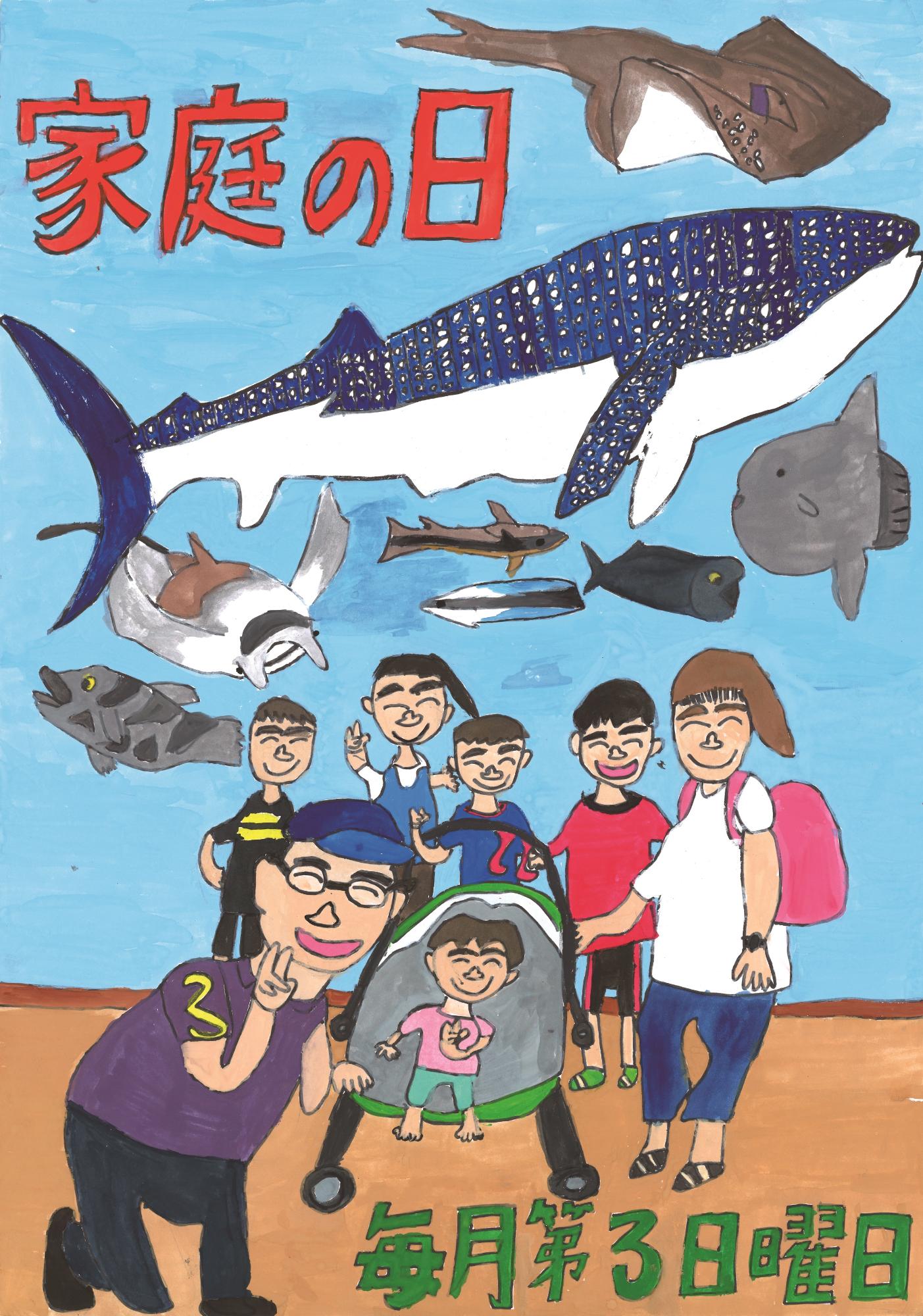

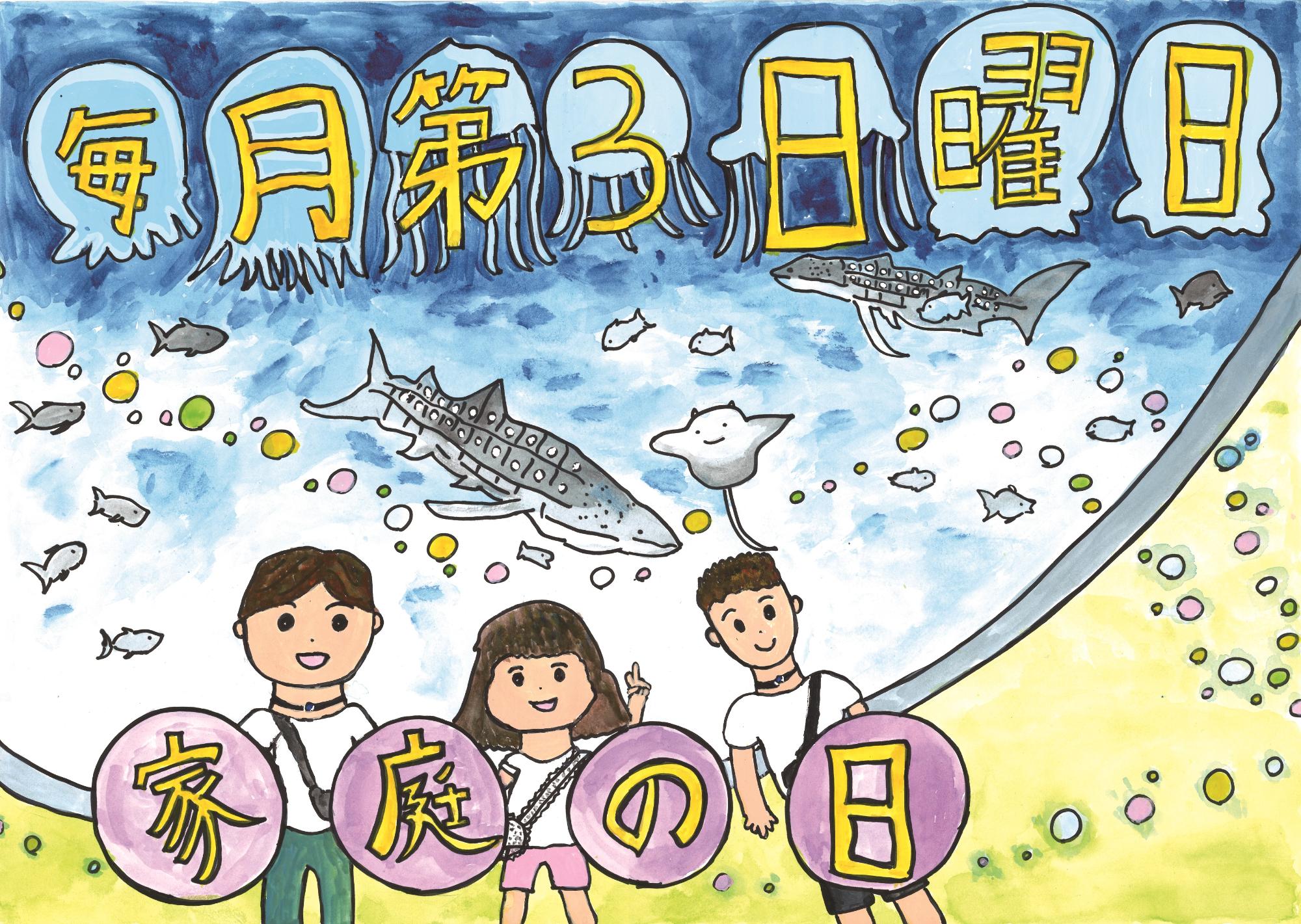

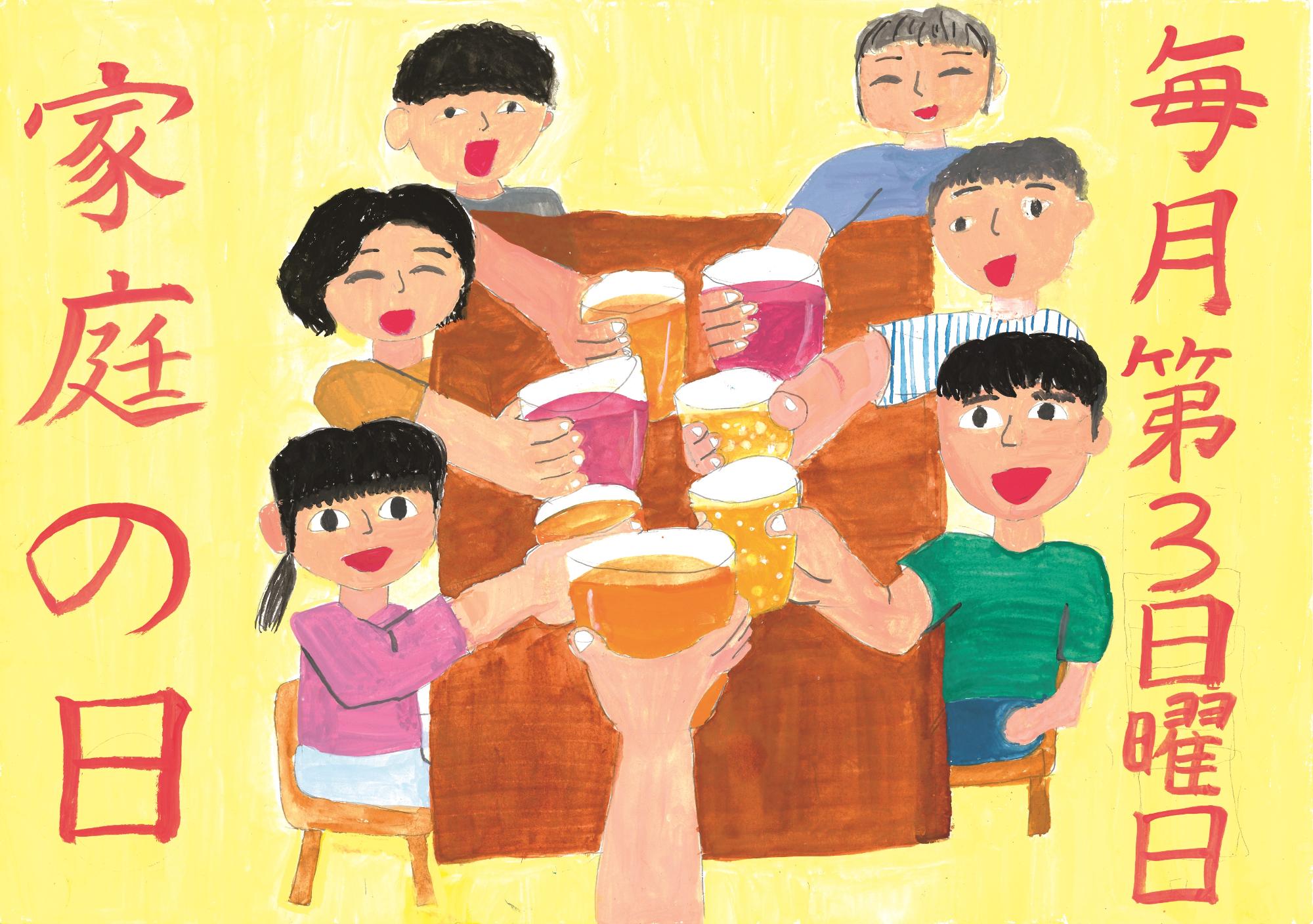

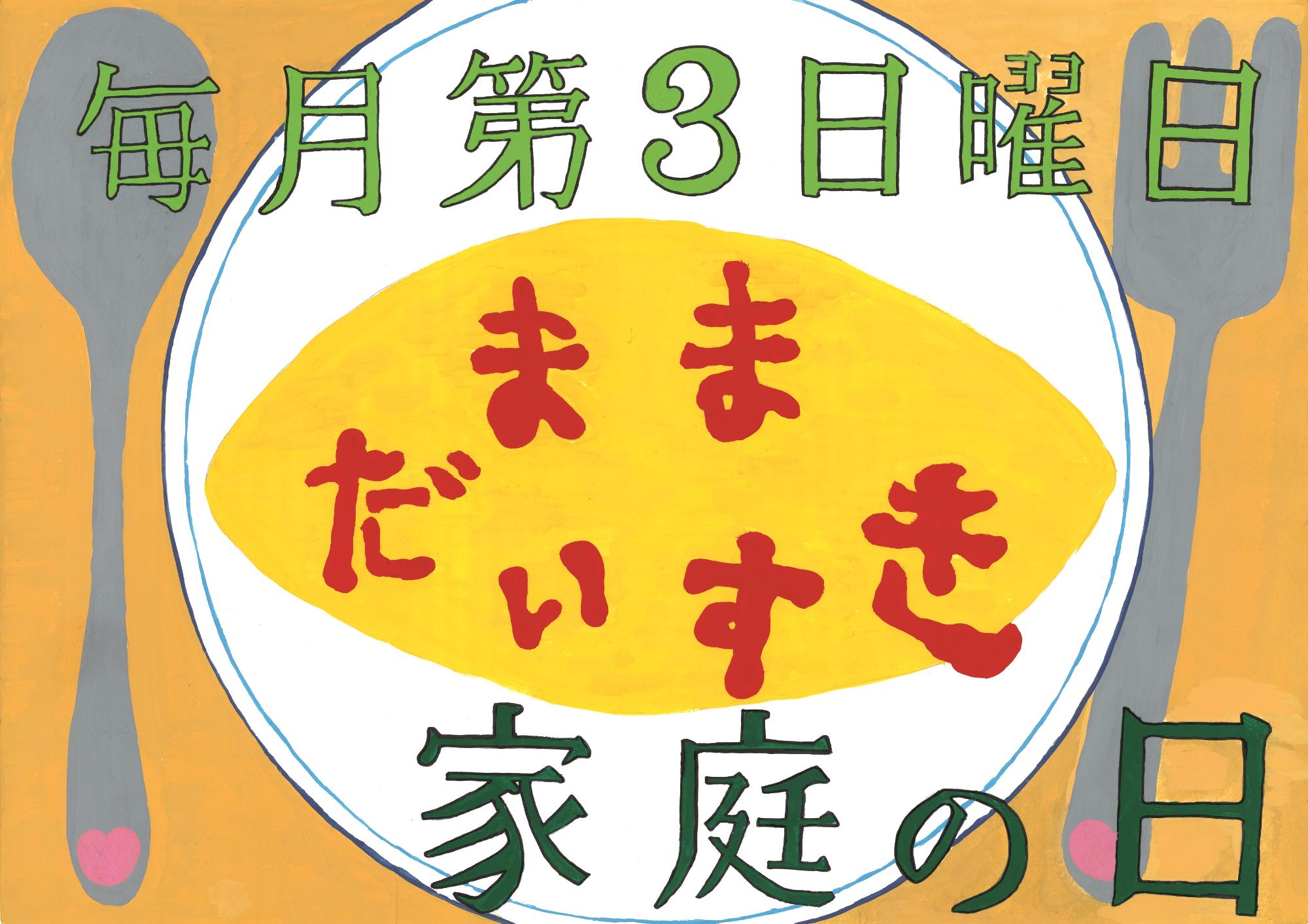

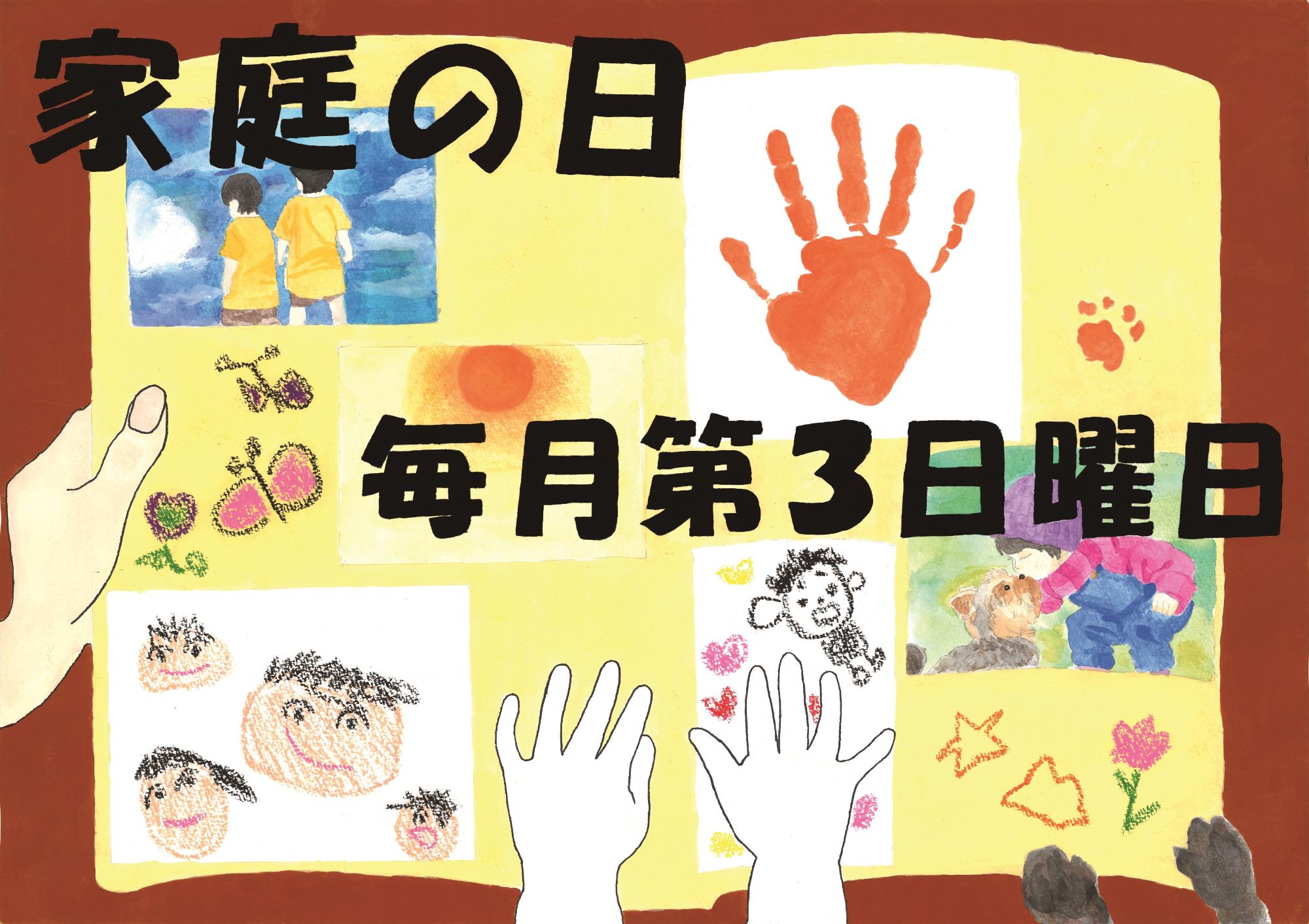

毎月第3日曜日「須坂市家庭の日」ポスターの部 一席入賞作品(2024、2023年度分)

作文・ポスターの募集は2024年度で終了しました。

2024年度(令和6年度)

日野小学校1年 馬場咲良

小山小学校2年 坂田葵彩

井上小学校3年 藤岳海聖

豊洲小学校4年 黒岩美羽

日滝小学校5年 北澤咲歩

須坂小学校6年 西澤春希

常盤中学校1年 枡本莉奈

相森中学校2年 沓掛心花

相森中学校3年 井浦未紘

2023年度(令和5年度)

高甫小学校1年 村石ゆずあ

日滝小学校2年 宮澤星光

日滝小学校3年 田中晴

日滝小学校4年 丸山拓人

森上小学校5年 阿部百花

日野小学校6年 徳嵩心菜

墨坂中学校1年 栗岩夏布

常盤中学校2年 藤澤杏純

相森中学校3年 野口彩衣

この記事に関するお問い合わせ先

- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年11月27日